博物馆与美术馆照明异同

光,是博物馆美术馆展览视觉艺术的“第二次创作”。在文化展示领域,照明设计远非简单的"照亮物体",而是一门融合光学技术、文物保护、视觉心理与空间美学的综合艺术。尽管博物馆与美术馆常被相提并论,但其照明的核心理念与技术应用却同中有异,理解这两者的异同,对于提升展览质量、实现各自展示目标至关重要。本文将就以文物展示为主的博物馆和以当代艺术展示为主的美术馆展开分析,厘清二者之间精微而深刻的辩证关系。

1.相通相融:共同原则与理念

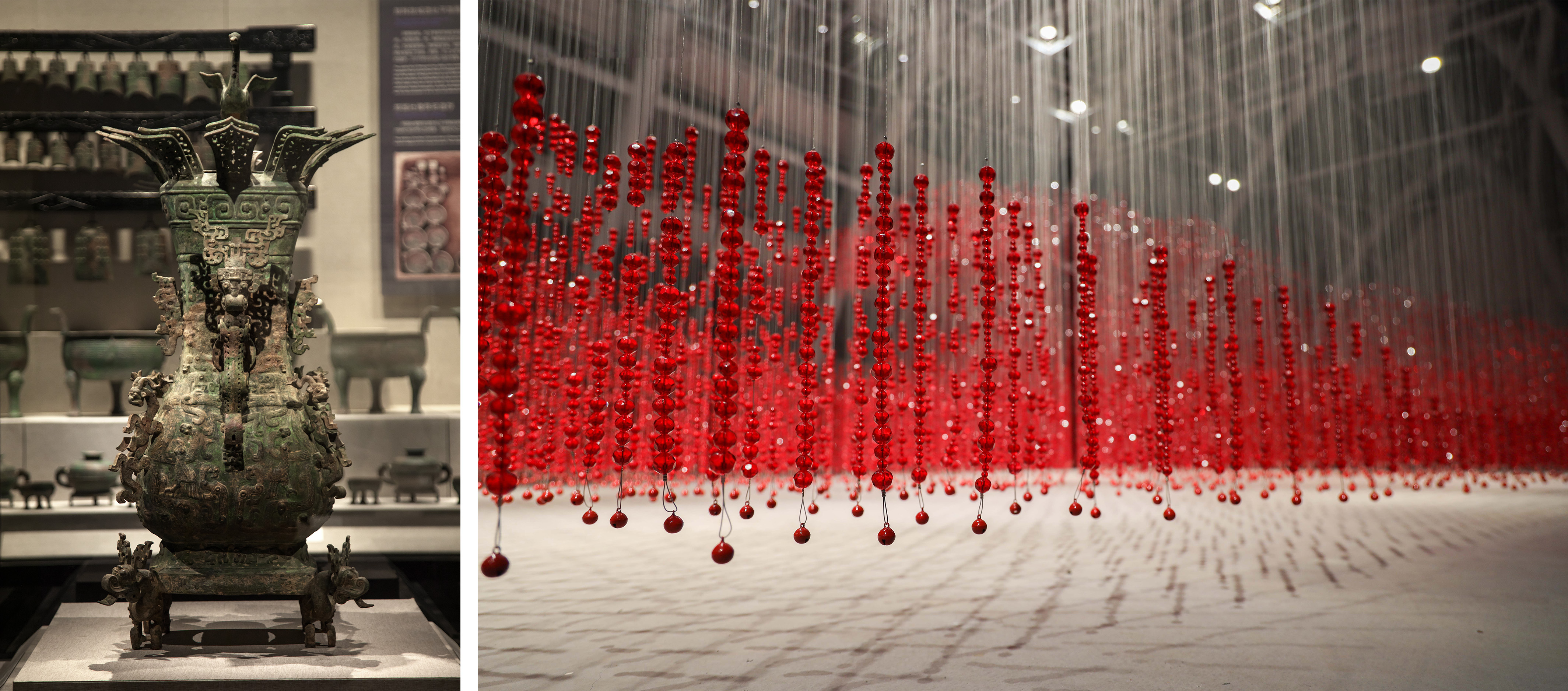

以文物展示为主的博物馆展品多为历史遗迹、出土文物、古代字画等,其价值在于其所承载的历史、科学与文化信息。现代美术馆展品多是绘画、雕塑、装置艺术等,是艺术家思想与情感的物化。两者的照明在最高层级的目标上是相通相融的,可以概括在以下几个方面。

安全防护是两者不可逾越的底线。无论是博物馆的珍贵文物还是美术馆的现代艺术作品,都需要防范光辐射可能造成的损害。紫外线防护成为两者共同关注的焦点,特别是在纸质、纺织品类展品的展示中。

色彩真实还原是文化照明的基本要求。两者都强调高显色性的照明需求,即光源能够真实、完整地传达展品的原始色彩。这意味着都需要采用显色指数(CRI)高于90的照明设备,确保观众看到的颜色尽可能接近物品的真实状态。

视觉舒适性是博物馆和美术馆共同追求的目标。两者都需要精心设计照度分布,避免眩光、阴影等视觉干扰,为观众创造舒适的观赏环境。控制照度对比值在合理范围内,防止观众视觉疲劳,是两者共同遵循的设计准则。常用的防眩配件有柔光片、蜂窝网,四叶片等。

保护与展示的平衡是两者面临的共同挑战。照明设计必须在保护展品与呈现展品之间找到平衡点。无论是博物馆的文物还是美术馆的艺术品,过度的光照都会导致不可逆的损伤,特别是对光敏感的材料。

2.殊途同归:核心差异与分野

尽管文物博物馆与当代美术馆照明有诸多共同基础,它们在核心理念、设计手法和技术要求上存在着微妙而重要的差异。

理念定位差异

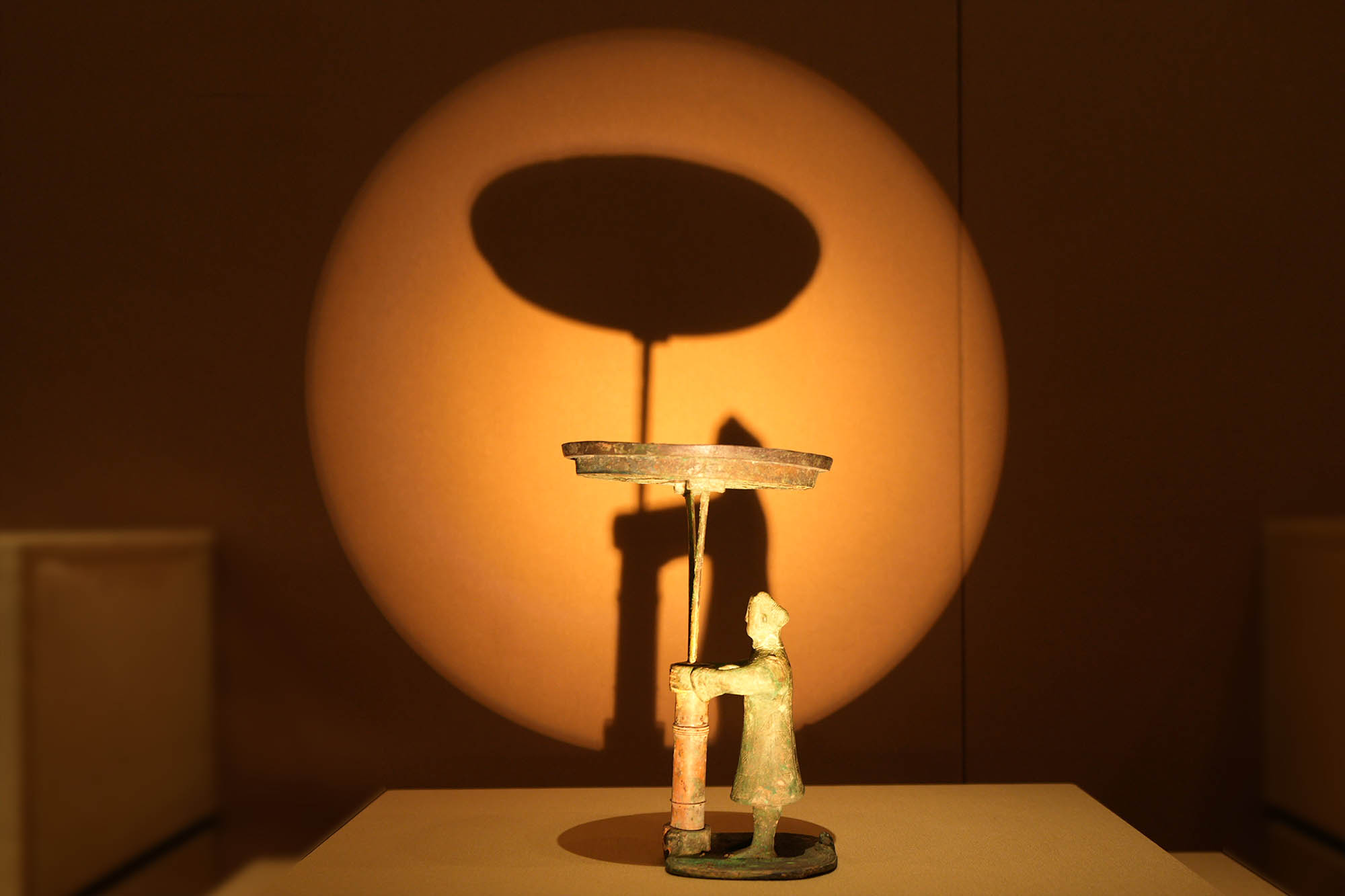

以文物为主的博物馆照明本质上是一种科学导向型设计,强调对文物的真实还原与最小干预。其照明设计尽可能中立、客观,避免主观解读,确保文物的历史真实性得以保持。当代美术馆照明则是一种艺术导向型设计,更注重艺术作品的表现力与情感传达。照明本身成为艺术体验的一部分,通过光影塑造强化艺术品的感染力,甚至创造特定的情绪氛围。

设计目标区分

文物博物馆的照明目标是最大化历史信息的准确传递,让观众能够清晰观察文物的细节、材质和制作工艺。照明设计服务于文物的学术研究与教育功能。当代美术馆的照明目标则是最大化艺术的视觉冲击力与概念表达,让观众能够深入理解艺术家的创作意图。照明设计服务于艺术作品的美学体验与观念传达。

设计手法对比

在照明手法上,文物博物馆更多采用重点照明与展示柜照明相结合的方式,严格控制光线角度和范围,确保文物处于最佳保护状态。当代美术馆则更广泛地运用环境照明与效果照明,大胆使用色彩、阴影和动态变化,创造出富有表现力的视觉场景,增强艺术作品的空间感和当代性。

3.照明类型:功能各异的照明方式

文物博物馆与当代美术馆均采用多种照明类型相结合的方式,但在具体应用上各有侧重。

基础环境照明为空间提供均匀的基础光线。在文物博物馆中,环境照明通常更为柔和,照度水平严格控制在保护标准范围内。而在当代美术馆中,环境照明的设计更加灵活,可以根据展览主题和艺术效果需要进行调整。

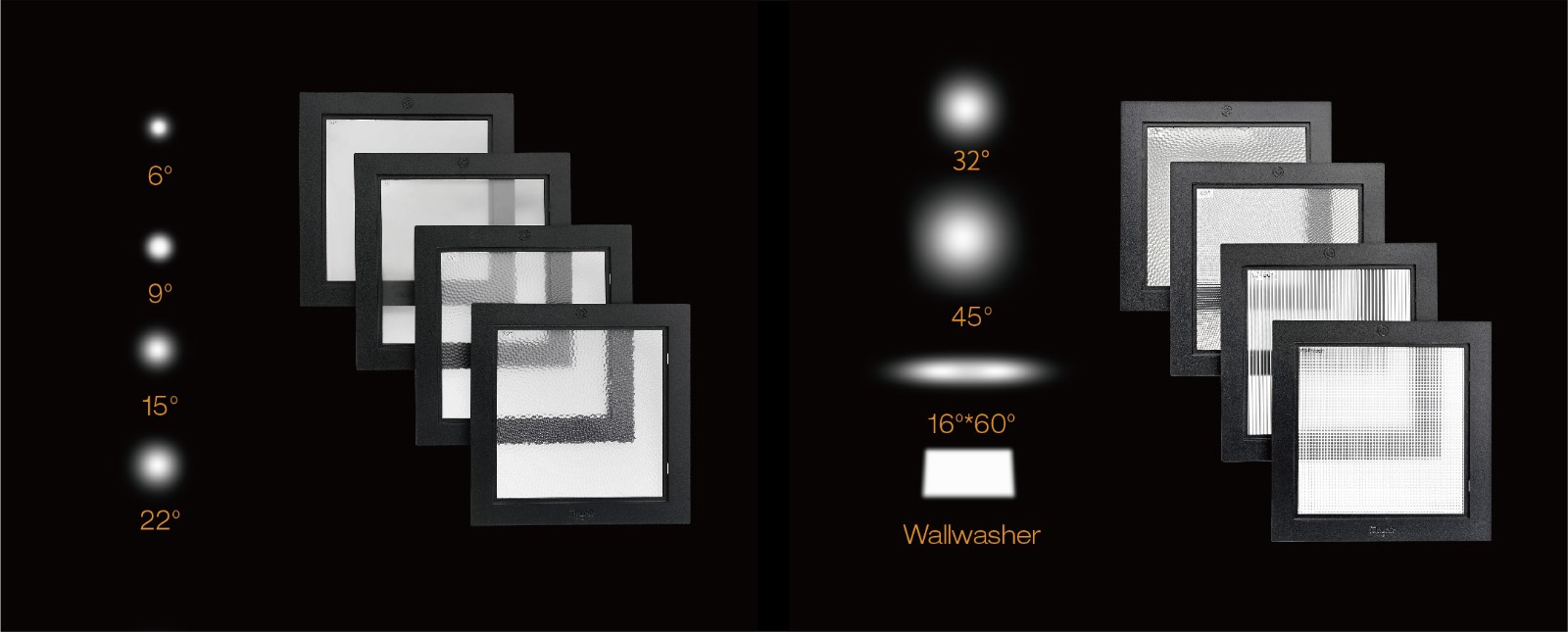

重点照明用于强调特定展品。在文物博物馆中,重点照明注重精准控制,避免过强光线对文物造成损害,比如采用窄光束角精确投光。在当代美术馆中,重点照明则更强调艺术品的立体感和质感表现,光线角度和强度的调整更为自由,比如使用截光灯。

展柜照明系统是文物博物馆的特色照明方式。由于文物需要特殊保护环境,展示柜内的照明设计尤为复杂,需要综合考虑文物保护、视觉需求和技术限制。灯具通常隐藏在结构内部,通过精密的光学控制实现最佳效果。

空间氛围照明在当代美术馆中应用更为广泛。除了照亮艺术品本身,美术馆照明还承担着塑造空间氛围的重要功能。通过灯光的节奏、层次和色彩变化,创造出与展览主题相契合的环境氛围。

动态效果照明是当代美术馆特有的照明方式。随着新媒体艺术的发展,动态灯光、交互灯光在美术馆中的应用日益广泛,成为艺术作品的重要组成部分。而在文物博物馆中,这种照明方式极少,以确保文物的稳定呈现。

4.技术指标:量化标准的差异

文物博物馆与当代美术馆照明在技术指标上存在着一系列显著差异,这些差异直接反映了二者不同的保护要求和展示目标。

照度等级标准

照度限制是二者最明显的区别。文物博物馆对光特别敏感的展品(如丝绸、古籍、水彩画等)照度标准为≤50lx,个别特殊文物则要求更低的照度;对光敏感的展品(如油画、皮革、木器等)为≤150lx;对光不敏感的展品(如金属、石材、陶瓷等)为≤300lx。当代美术馆的照度标准通常更为灵活,虽然也遵循基本保护原则,但可以根据艺术效果需要适当提高照度水平,特别是对于当代绘画、雕塑等相对耐光的作品。

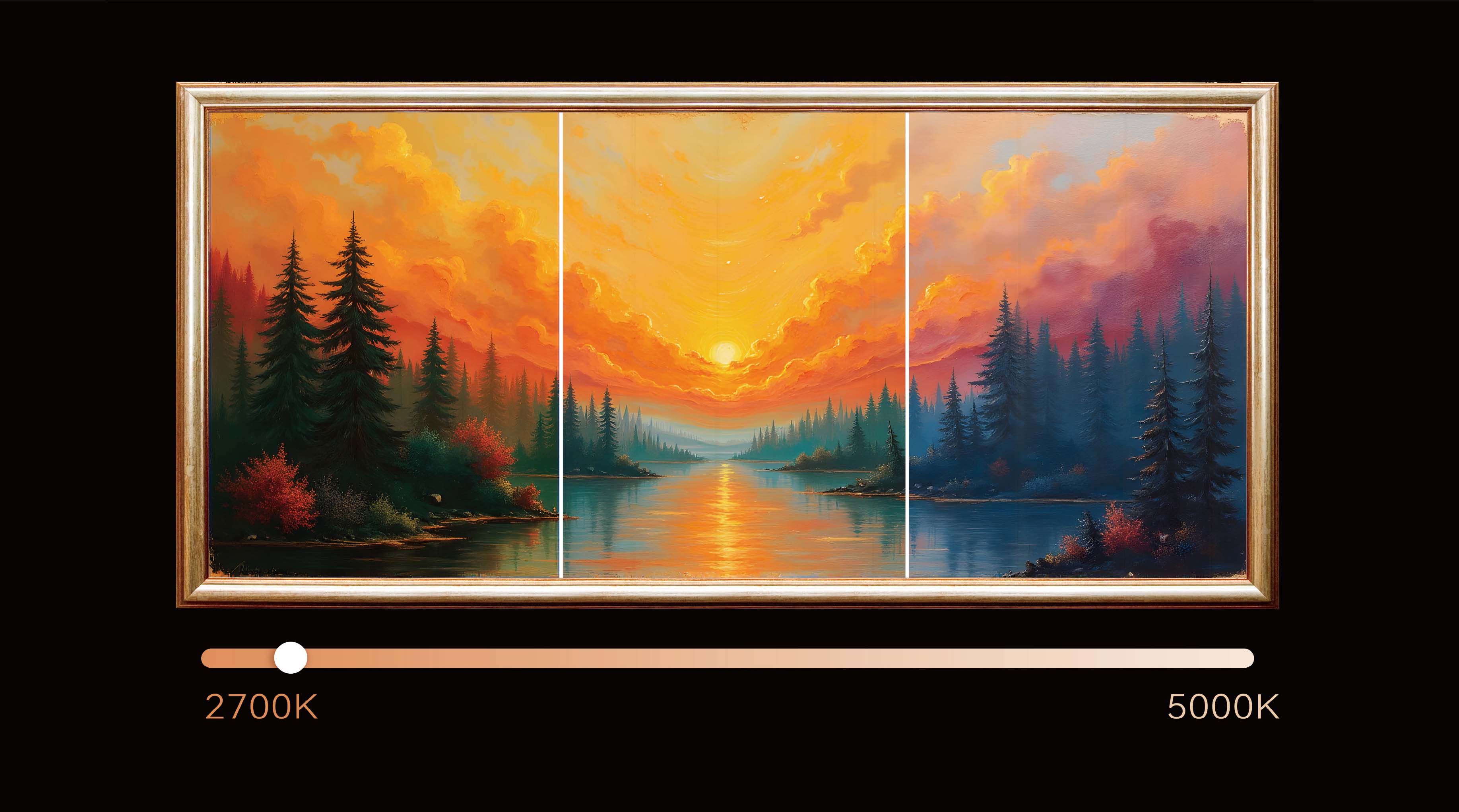

色温控制要求

色温一致性在文物博物馆中至关重要。要求在整个展线上保持色温的一致性,避免出现明显的色彩偏差,通常使用2700K-3500K色温的光源,以营造历史感和减少潜在光损害。当代美术馆则可根据艺术效果需要,有更灵活的色温选择空间,从暖白到冷白的不同色温都可以根据展览主题和艺术效果进行选择,常用采用3500K-5000K,甚至在同一展览中使用色温变换以创造特定氛围。

光学参数差异

文物博物馆对照明的精准性要求极为严格。如需要确保平面展品照度均匀度不低于0.6,通过窄光束角灯具实现精准投光,严格控制光线散射等。相比之下,当代美术馆在光学参数上展现出更大的灵活性,更侧重于整体空间的视觉舒适度和艺术品的表现力。如光束角选择范围更广,从15°到45°的精准聚光到16°×60°的拉伸光以及洗墙光均可使用,旨在通过光影的丰富层次增强艺术表现力,营造更具感染力的展示氛围。

特殊辐射限制

紫外线与红外线控制在文物博物馆中要求极为严格。展品表面紫外辐射相对含量要求小于1μW/lm,红外辐射也需要严格控制,防止热损伤。优质LED光源的紫外线含量通常在安全范围内,但需要定期检测确保符合标准。当代美术馆虽然也关注辐射控制,但要求相对宽松,通常控制在10μW/lm以内即可,特别是对于现代合成材料、金属、玻璃等相对耐久的当代艺术材料的照明。

5.灯具技术要求:精密标准的区别

文物博物馆与当代美术馆在灯具选择上有不同的技术要求,这些要求直接影响照明效果和展品保护。

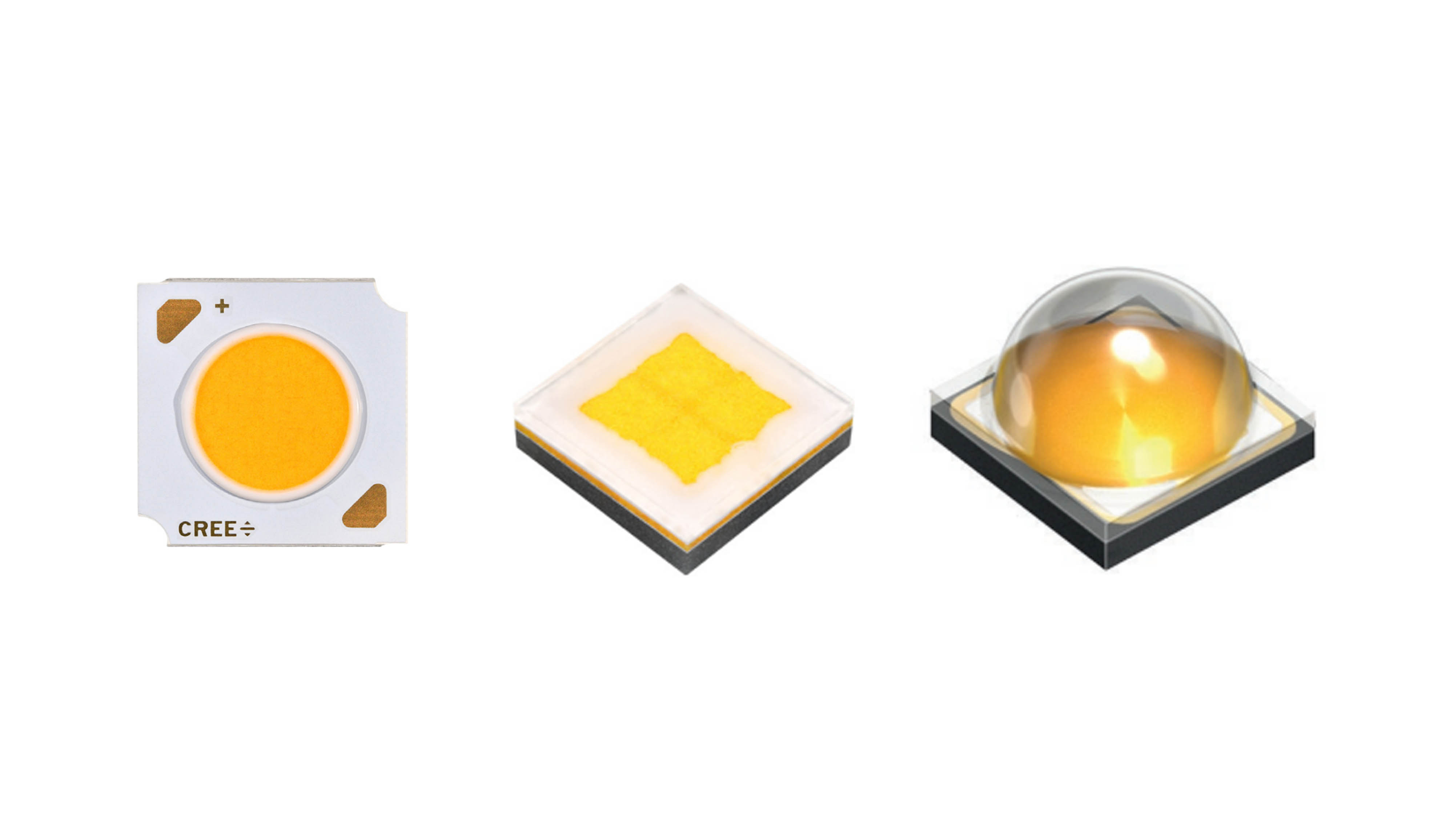

光源技术规格方面,两者在 LED 技术的应用上各有侧重。两者都将光谱安全与稳定性作为核心考量,要求光源具备极高的光谱纯净度,须滤除紫外线与红外辐射,并对可见光范围内的蓝光成分进行精确调控。不仅要求Ra>95、R9>90、SDCM<2等,更强调对展示物特有质地与痕迹的真实还原。相对来说在当代美术馆,SMD光源凭借其优异的热稳定性和光学均匀性,成为理想的选择。而在文物博物馆,可根据不同的展品类型,选择SMD光源或COB光源。

智能控制系统在两者中的应用重点不同。文物博物馆的智能控制系统主要实现精确的照度管理、时间控制和能耗监控,确保文物在安全的照明环境中展示。系统需要记录每个展品的累积曝光量,并在接近限值时发出警告。当代美术馆的智能控制系统则更强调艺术效果的实现与场景管理,包括预设场景的一键切换、灯光的动态变化、与多媒体设备的联动等,为不同的展览提供灵活的照明方案。

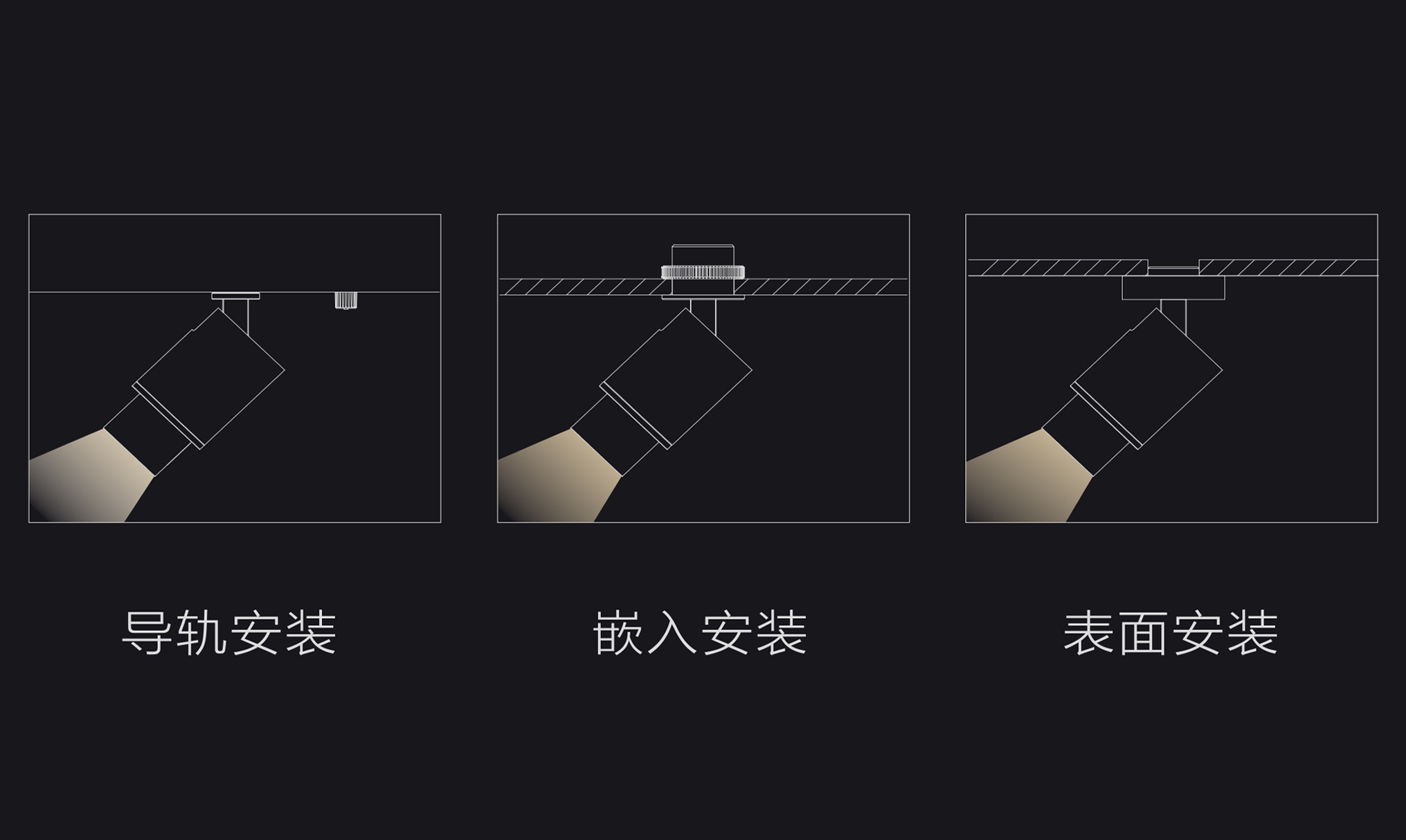

灯具安装与维护要求存在显著差异。文物博物馆中,灯具的安装更强调安全性,特别是对于珍贵文物展区,安装位置、方式相对固定。维护工作需要在非开放时间的特定监控条件下进行,且不能影响文物的保护环境。当代美术馆的灯具安装则更注重灵活性和可调整性,导轨系统、吊装系统等都要求能够快速调整以适应频繁更换的展览,维护方式也更加便利一些。

6.未来趋势:创新与发展方向

未来,博物馆与美术馆的照明正在共同迈向一个更智能、更人性化、也更可持续的新阶段。

不同的是,博物馆照明可预见的正从"保护性呈现"迈向"解读性照明"的阶段,多光谱成像与微观光学技术将揭示文物隐藏的历史信息,智能系统通过分析文物材质自动生成最佳照明方案。光线不再仅用于照亮文物,更成为解读历史密码的研究工具,构建起观众与历史对话的全新维度。

美术馆照明向着从“服务艺术”到“创造艺术”的转变。可编程材料与生物发光技术将开启照明艺术的新维度,光线本身成为可塑媒介。投影映射与全息技术的融合使照明突破物理边界,创造沉浸式艺术体验。照明设计师与艺术家的界限逐渐模糊,共同探索基于光影的崭新艺术形式,重塑当代艺术的表达语汇。

这种专业分化标志着文化照明领域的深度成熟。博物馆照明将更深入融合考古学与材料科学,构建系统性的文物光学知识体系;美术馆照明则将持续拓展艺术边界,与表演艺术、数字艺术产生更深层次互动。二者在各自轨道上的专业深化,恰恰实现了文化照明的完整使命——在科学守护历史遗产的同时,持续拓展艺术表达的无限可能。

理解这种同与异,不仅对于照明厂家、照明设计师、策展人和场馆管理者至关重要,对于每一位观众而言,也能帮助我们培养一双更懂“光”的眼睛。当下一次步入这些文化殿堂时,我们或许能稍作停留,去感受那束看不见的光,如何巧妙地穿梭于历史与艺术之间,无声地引导着我们,去触碰那些静止之物背后,跃动的灵魂。